Um blog em português - e de vez em quando em tétum e em tocodede - sobre os devaneios de um professor e tradutor ilhavense a morar em Timor. Sobre temas timorenses e do Oriente em geral, e sobre outras coisas de vez em quando...

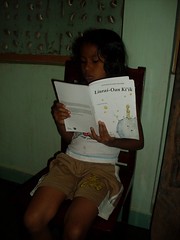

«Moi, (…), si j’avais cinquante-trois minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine…» - diz-nos O Principezinho. Todos temos de vez em quando a sorte de fazer viagens em que a caminhada é tão interessante como o destino. Para mim, a tradução de “Le Petit Prince” para tétum foi uma dessas viagens. Tive a ideia de traduzir este livro logo à chegada a Timor, em 2001. Parecia-me uma tragédia mais na vida dos timorenses que não houvesse livros para ler nas suas línguas, e que melhor maneira de começar a resolver esse problema do que com a bela história de Saint-Exupéry? Comecei então a tradução com a Triana Corte-Real de Oliveira, uma jovem timorense que tinha interrompido os estudos de medicina na Indonésia devido aos acontecimentos de 1999. Entretanto falei com o Rui Correia, Presidente de uma ONGD de que eu era membro há anos, a SUL-Associação de Cooperação para o Desenvolvimento, sobre a possibilidade desta ONGD publicar a tradução em tétum. A reacção dele foi de entusiasmo imediato, “O Principezinho” também tinha tocado a sua vida, como a de tantos nós, e começou imediatamente a procurar apoios. Conseguiu resposta positiva de algumas câmaras municipais em Portugal e da Fundação Mário Soares. Entretanto eu lembrei-me da possibilidade de a SUL procurar estabelecer uma parceria para uma edição conjunta com a Timor Aid, uma ONG timorense que era pioneira na publicação de livros em tétum e que já tinha sua própria rede de distribuição, e, feitos os contactos, a Timor Aid concordou. O Rui Correia contactou a Gallimard, que detém os direitos de autor, e conseguiu obter a autorização para a publicação. O processo sofreu um contratempo com a partida para Yogyakarta, para continuar os estudos para médica, da minha co-tradutora. Os trabalhos ficaram parados durante um tempo, e foram depois retomados com uma nova colega de trabalho, a Emília Almeida de Araújo, que está actualmente a terminar um bacharelato em Informática na Universidade Nacional de Timor Lorosa’e. Foi com ela que consegui terminar a tradução. Durante o labor de tradutores, quer na primeira fase quer na segunda, usámos constantemente o texto original em francês, mas sempre comparando com as soluções de tradução de três versões diferentes publicadas por editoras portuguesas, e às vezes com uma tradução em inglês também. No entanto, mesmo após concluída a tradução, contratempos diversos levaram a que o processo tenha demorado ainda algum tempo a chegar ao seu termo. Devo agradecer também os esforços e perseverança durante anos da Rosália Madeira Soares da Timor Aid. Foi uma caminhada longa, mas valeu a pena. O Liurai-Oan Ki’ik chegou finalmente a Timor-Leste e agora anda por aí. Pode ser que um dia destes o seu caminho se cruze com o do amável leitor…

Parece que já foi publicada a edição bilingue em tétum e português do conto do escritor galego Manuel Rivas "A língua das borboletas", com ilustrações de Miguelanxo Prado. A iniciativa foi da Asociación Luso-Galega de Antropoloxía Aplicada (ALGA).

Ainda não vi o livro cá em Timor, mas aguardo com expectativa a sua distribuição, porque este belíssimo conto faz parte das minhas recordações mais gratas como professor neste país. Durante anos usei a tradução portuguesa nas aulas que leccionava na Universidade Nacional de Timor Lorosa'e, e tive a oportunidade de ver como muitos alunos, cuja infância tinha decorrido durante a ocupação indonésia, se reviam nas angústias, medos e dilemas do pequeno Pardal.

Parabéns à ALGA e ao Ministério da Educação timorense, que pelos vistos vai usar o conto no sistema de ensino nacional.

Começou por uma sobrancelha. Deitei-me e estava normal, e quando acordei tinha metade da sobrancelha esquerda completamente branca. O médico diz que é vitiligo. Não dói nem é contagioso.

Ainda a praxe…

Cara leitora, imagina que vais na rua e um desconhecido te exige que lhe entregues o Bilhete de Identidade, que removas uma ou mais peças de roupa, que o deixes pintar-te toda a cara e pôr-te pasta de dentes no cabelo. Imagina que ele te diz que tu és pior que um verme, que te manda cantar canções com letras obscenas e que te faz deitar no chão enquanto um gajo que não conheces de lado nenhum faz flexões em cima de ti. Isso é… Bem, isso é agressão, assédio sexual, atentado contra o pudor, ou outras coisas inventariadas no código penal. Imagina agora que o tal desconhecido está vestido com capa e batina pretas. Isso é praxe!

A praxe não é coisa nova, os rituais de iniciação são velhos como a humanidade. Nas sociedades tradicionais a entrada na vida adulta é normalmente precedida de provas que podem assumir a forma de mutilações como a circuncisão e a excisão. Por cá as práticas foram mudando, mas quem nunca ouviu a geração dos nossos pais a dizer coisas como «não é homem quem nunca foi à tropa»? E o mundo militar é pródigo nestas coisas. As provas são tanto mais duras e os rituais mais elaborados e penosos quanto é restrito o acesso ao estado, grau ou instituição de que se quer fazer parte. Um instrutor de uma tropa de elite pergunta ao jovem recruta exausto e ofegante: «Você está cansado? Ai sim? Então faça lá mais trinta flexões… E agora, está cansado? Não? Ainda bem, nós queremos aqui homens de barba rija e com tomates. Venha de lá uma completa de cinquenta!...» Se o infeliz não faz o que lhe pedem é colocado fora do grupo, indigno de pertencer aos “eleitos”: «Então berre aí bem alto para os seus camaradas ouvirem que você é um paneleiro de merda que só presta para o “arre-macho”». Quem não se submete não pode ser um “iniciado”, um “veterano”, e é ameaçado com a ostracização. «Se não fores praxado, não vais fazer amigos na Faculdade».

Antigamente a praxe coimbrã era altamente ritualizada, quando ser estudante universitário era inacessível à maioria da população. O caloiro não podia andar na rua depois das sete, sob o risco de ser apanhado pelas trupes e ser mimoseado com penas como o cabelo rapado. Tinha também “protecções”, como o facto de estar acompanhado pelo pai ou pela mãe na ocasião, por exemplo, poupando assim ao vexame os familiares. A praxe tinha regras que os veteranos tinham também de seguir. A massificação do acesso à universidade, em vez de tornar obsoletos estes rituais, “apimbalhou-os”, pô-los ao nível da sociedade “Big Show Sic”. Entre a praxe desses tempos (a tal “tradição académica” de que eles falam) e a palhaçada actual há a mesma relação que existe entre o confessionário da aldeia dos avós (onde o pároco ameaçava com o fogo do Inferno quem não cumprisse as penitências todas) e o “Perdoa-me”, aquele programa de televisão execrável que era líder de audiências.

Também já defendi a praxe, mas depois pus-me a pensar, um hábito que se vai tornando cada vez mais raro nas nossas universidades. Que “integração” traz a “praxe”? Não há maneiras melhores de fazer amigos do que ser humilhado, ridicularizado, usado como um boneco masoquista nas mãos de sádicos ou de pessoas com problemas não-resolvidos ao nível da socialização ou da sexualidade? A preocupação com a dignidade do ser humano não pode começar aqui mesmo com os nossos colegas inexperientes, caloiros recém-chegados a este mundo que deveria ser do humanismo, da busca do conhecimento?

P.S. – Não tenho brincos no nariz, nas orelhas, nas sobrancelhas ou em qualquer outro lugar mais íntimo, nem tenho o cabelo verde, nem sou filiado ou simpatizante do Bloco de Esquerda. Evidentemente que não tenho nada – a não ser divergências ideológicas – contra quem é enquadrável nestas características, mas achei pertinente este esclarecimento porque tenho visto algumas mentalidades pequeninas a combater as ideias contra esta praxe com argumentos do género «eles dizem isso porque são radicais com o cabelo roxo».

João Paulo Tavares Esperança

Publicado no jornal “Fazedores de Letras” (da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa), nº30, Dez 99, p.5

Ao longo dos anos em que fui activista da causa timorense e durante o tempo em que morei em Timor era comum ouvir portugueses falarem da Indonésia como se fosse um bicho papão muçulmano monolítico e fundamentalista. Na verdade, a Indonésia é um país extraordinariamente complexo, cheio de diversidade, onde forças modernizadoras e conservadoras coexistem às vezes em harmonia e outras vezes em choque. E falar em conservadores na maior parte das regiões do país não é de maneira nenhuma sinónimo de falar em fundamentalistas muçulmanos – o islamismo indonésio é tradicionalmente tolerante e moldou-se à cultura pré-islâmica local (talvez na senda de Sunan Kalijaga, apontado como o mais sincrético dos Wali Songo). Muitos indonésios ficam ofendidos em serem comparados com certas sociedades do Médio Oriente que não deixam as mulheres conduzirem carros e coisas do género, e pedem que não confundamos a religião muçulmana com as tradições dos povos de língua árabe.

Um assunto que une, no entanto, os conservadores de diversas correntes é a condenação das novas tendências da música dangdut. A maior parte dos indonésios parece não ligar a essas opiniões. Extremamente popular como entretenimento de massas, com concertos a que assistem às vezes milhares de pessoas (a maior parte homens, mas não apenas), o dangdut tem vindo a tornar-se cada vez mais sexualizado, com as intérpretes a executarem movimentos cada vez mais explícitos. Que eu saiba a pioneira desta abordagem mais radical foi Inul Daratista, há uns anos atrás, quando eu estava em Timor ainda há pouco tempo (e lá vendem-se muitos VCDs da Inul...), mas agora há uma verdadeira legião de seguidoras. Assisti uma vez a um concerto de rua na Jalan Malioboro, em Yogyakarta, em que algumas adolescentes tentavam também fazer uma aproximação a este estilo. A jovem Mela Anjani é a bonita cantora do vídeo abaixo:

Demonstrado pela jovem pesilat (praticante de silat) Ni Luh Putu Spyanawati